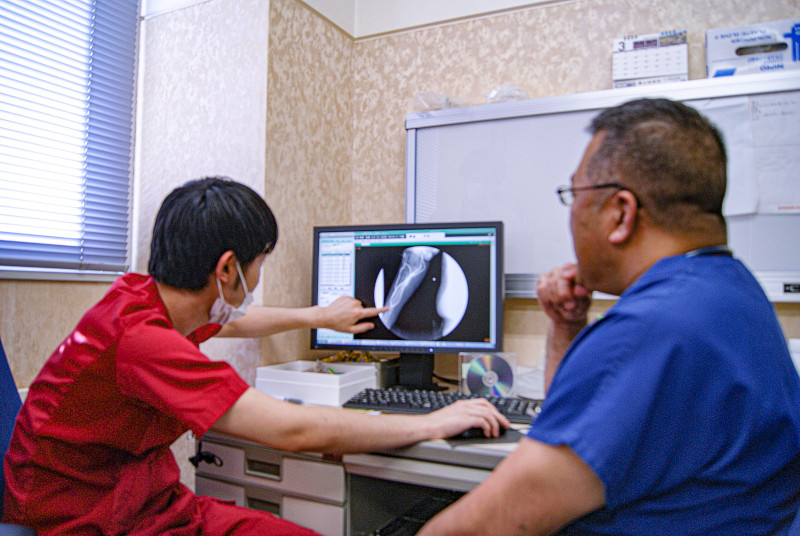

バスキュラーアクセス教育 インタビュー

当院ではバスキュラーアクセス※診療にも力を入れています。 この分野は理論だけでなく実地でのトレーニングを受けないと、 なかなか臨床現場で「使える」技術を習得するのが難しい分野です。 その教育現場を覗いてみました。

教えられる人編

「教えられる人側」として、北海道大学内科IIからの派遣医師として勤務くださった上田雄翔先生、

同じく北海道大学内科II出身で当院常勤医の近藤桂一先生が1年間を通して学んだことについてインタビューに答えました。

育てる人編

「育てる人側」として、

苫小牧日翔病院バスキュラーアクセスセンターの飯田潤一先生と当院理事長の遠藤陶子先生が、

技術習得と伝授について思うところを会談しました。

※バスキュラーアクセス

血液透析を行うために血液を体外に取り出すための経路のこと。内シャントなどが代表的。

左から遠藤陶子理事長、近藤桂一部長、上田雄翔医師、飯田潤一医師

左から遠藤陶子理事長、近藤桂一部長、上田雄翔医師、飯田潤一医師

教えられる人編 ~ 近藤桂一医師、上田雄翔医師

―シャントや⾎管の診察について振り返ってみていかがですか?

シャントの状態を正しく評価するためには、まず⽬で⾒ることも⼤切なのですが、

⼿を使ってしっかり触診しなければなりません。しかるべき場所で駆⾎したり解除したり、

指先の感覚で⾎管の張りをみたり、時には強く圧を加えたりなど、⾎管と会話するかのようにして、

⾊々な情報を収集して考えなければならないことが今ではある程度理解のうえ実践できていると思うのですが、

当初シャント診察を習得しはじめた時期を振り返ってみると、

触診でシャントを閉塞させてしまうのではないかという可能性を考えすぎていて、

なかなか⼗分な診察が出来ずにいました。

―どうやってそれを打破できたのですか?

まずエコー検査を⾏なって、シャントの状態を画像として捉えました。

エコー検査は侵襲がほとんどないので、安全に診察することができるからです。

しかし、飯⽥先⽣の診察を拝⾒していると、エコーを使ってはいないのに、

⾃分が⾏うエコー検査よりも正確な判断をなさっていることに気づきました。

何故だろう?と飯⽥先⽣の診察を観察するようにしました。

―技を盗もうとしたわけですね

―答え合わせができたような感覚でしょうか

⾎管造影をおこなうと、2次元構造+時間軸でシャントの有り様を捉えることができるのだと気づきました。

⾎管の硬い・柔らかいもあくまで相対的な感覚であるので、はっきりしたポケットが頭の中になかったのですが、

診察結果についてフィードバックを繰り返しいただくことで、判断⼒が⾝についてきました。

―初学者がそこまでの域に達するのは⼤変だったのでは?

⾃分で判断できる、もしくは判断できなくてはならないという思いを持てるように(時には背⽔の陣で!)促していただいたことで、

診察技術が⾝についたのではないでしょうか。さらに、⼀件⼀件の診察についてフィードバックをいただけたことも⼤きいです。

「当事者意識を芽⽣えさせる教育」をして頂いている実感があり、とても感謝しています。

―シャント⼿術についてはいかがでしょうか

飯⽥先⽣、陶⼦先⽣のお⼆⼈の先⽣の⽅法を両⽅⾒学できることが⼤きなメリットです。

鈎の引き⽅や、吻合の際の⼿順も、様々なバリエーションを通してみることで視点が⾃動的に多⾓化するので、

理解が進みます。正直申して⼿術についてはまだ理解が深いとは⾔えないのですが、

少しずつ学べていると思います。

―⼿術は難しいですか?

最初は、先⽣⽅はどこに⾎管があるのかどうしてわかるのだろうか?と思ったり、

術中の⾎管評価など、全くわかりませんでした。でも回数を重ねて⾒学していくうちに、

先⽣⽅が解剖学的な理解にくわえて術中所⾒と触覚などでもって「あたりをつけている」のかなとわかるようになってきました。

―⼿術については、PTAで得られた「答え合わせ」のような学びはありますか?

―⼿術⾒学のフィードバックはどのように得ていますか?

陶⼦先⽣の⼿術記録の絵が⾮常にわかりやすいのに加えて、説明も論理的なのですっと頭に⼊ってきます。

また、飯⽥先⽣の⾼度な技術の「何がすごいのか」について、正直申してまだ理解できないことが多いのですが、

そこを陶⼦先⽣がディスカッションの⼟俵に上げてくださるので、理解がより深まることで得る学びはとても⼤きいです。

ー今後もぜひ技術研鑽を続けてください!

育てる人編 ~ 飯田潤一医師、遠藤陶子医師

(上田・近藤医師のインタビュー記事を読みながら)